본 커뮤니티의 모든 내용은 대중에게 공개된 정보를 기반으로 한 개인적인 뷰이며 투자에 대한 조언이 아닌 전반적인 미국 실리콘밸리에서 보는 시장, VC, 스타트업, 기술 트렌드에 대한 개인적인 의견들입니다.

유튜브, 링드인, 인스타그램, 스레드 등 다른 다양한 채널들을 보고 싶으시다면 위의 링크를 이용하시거나 컴퓨터에서 오른쪽에 “Social” 을 찾아봐주세요!

안녕하세요 이안입니다. 오늘은 좀 매콤한 생각을 적어봤는데요, 절대 특정인물을 저격하거나 비난하는 글이 아닙니다. 다만 너무 자주보이는 이러한 현상들을 보면서 왜 이런 현상이 생겼는지에 대해 궁금해서 생각을 하다보니 적게 된 글이니 재미로 읽어주세요! 감사합니다.

최연소에 미친 나라, ‘XX년생 XX’의 시대

대한민국은 유독 최연소 타이틀에 집착한다. “최연소 임원”, “20대 대표”, “MZ세대 창업가”라는 헤드라인이 넘쳐난다.

특히 요즘은 ”XX년생 XX”라는 워딩이 하나의 공식처럼 굳어졌다. “97년생 억대 연봉”, “02년생 창업가”, “95년생 임원”. 출생연도가 마치 자격증처럼 이름 앞에 붙는다.

이 워딩이 불편한 이유는 단순히 내가 저들보다 나이가 많아서가 아니다(주의: 사실은 맞다).

나 또한 나이 그 자체가 권위가 되는 사회를 싫어하는 사람 중 한명으로써, 오히려 이런 집착과 헤드라인들이 오히려 나이라는 권위를 강조해주는 역설적인 모습이라고 생각하기 때문이다.

나이로 사람을 줄 세우는 문화를 비판한다면서, 정작 나이를 가장 먼저 내세우고 있다.

연공서열을 깨자면서 연공서열의 프레임 안에서 놀고 있는 셈이다.

“나이 든 게 벼슬이냐”고 외치면서, 동시에 “어린 게 벼슬이다”라고 말하고 있는 것이다.

제품이나 실력이 아니라 나이로 주목받는 순간, 이미 본질에서 멀어진 것이다.

Attention Economy와 한탕주의의 시대

왜 이런 현상이 심해졌을까? 시대적 맥락이 있다고 본다.

우리는 지금 Attention Economy(주목 경제)의 한가운데 살고 있다. 정보가 넘쳐나는 세상에서 희소한 자원은 정보가 아니라 사람들의 관심이다 (물론 나도 그 경제의 일원으로써 오늘도 글을 쓰고 있다).

소셜미디어와 알고리즘이 이 경쟁을 극단으로 밀어붙였다. 플랫폼은 engagement를 최적화하고, 크리에이터는 “스크롤을 멈추게 하는” 첫 3초에 목숨을 건다. 클릭베이트가 저널리즘을 잠식하고, 조회수가 진실보다 중요해졌다.

여기에 인공지능과 1인 미디어의 과도기가 겹쳤다. 누구나 미디어가 될 수 있는 시대. 팔로워 수, 좋아요, 조회수가 곧 돈이 되는 세상. 과거에는 셀럽과 언론사만 누리던 “관심의 화폐화”가 이제 누구에게나 열렸다 (왜 과도기이고 여기에 어떤 문제가 있는지는 다른 글에서 정리할 것).

문제는 이 경쟁에서 살아남으려면 점점 더 자극적인 콘텐츠가 필요하다는 것이다.

그리고 유동성이 넘쳐나는 버블의 시대. “빨리 주목받고, 빨리 펀딩받고, 빨리 엑싯한다”는 한탕주의가 스타트업 씬 전체를 지배한다.

이런 환경에서 Vanity Metric(허영 지표)이 판을 친다. 실제 매출, 리텐션, PMF 같은 본질적 지표보다, “최연소”, “최단기간”, “최초” 같은 어그로성 타이틀이 더 먹히는 세상이 되어버렸다.

결과는? 바이럴은 되는데 비즈니스는 안 되는, 팔로워는 많은데 고객은 없는 기현상.

당연한 이야기지만 유동성이 넘치는 시대와 본질보다 어그로가 더 중요한 세상은 오래가지 않는다 (슬프게도 그래서 더 지금 이 순간에 한탕에 집중한다는 생각도 든다).

내 주변에도 이런 사람들이 많다. 분명 다 뛰어난 사람들이다. 다만 어그로의 시대에 휩쓸려서 정작 중요한 걸 놓치고 있는 것 같아 안타깝다.

‘저커버그 병’의 오해: 그들은 어렸지만, 경험은 깊었다

많은 창업자가 19세에 창업한 마크 저커버그나 빌 게이츠의 신화에 매료되어 있다. 나는 이것을 일종의 ’저커버그 병’이라고 부른다.

그런데 여기서 결정적으로 놓치는 게 있다.

저커버그와 빌 게이츠는 어렸지만, 그 분야에서의 경험은 결코 짧지 않았다.

빌 게이츠는 13세에 프로그래밍을 시작해서 마이크로소프트 창업 전까지 이미 7년 이상의 코딩 경험이 있었다. 고등학교 때 이미 TRW에서 유급 프로그래머로 일했다.

저커버그도 마찬가지다. 중학생 때부터 코딩을 했고, 하버드에서 페이스북을 만들기 전에 이미 여러 프로젝트를 런칭한 경험이 있었다.

그들의 나이는 어렸지만, 해당 도메인에서의 경험치는 10년차 직장인과 맞먹었다. ‘19세 창업’이라는 숫자만 보고 “나도 어리니까 할 수 있어”라고 생각하는 건 표면만 본 것이다.

“후드티 입은 20대 천재”는 신화일뿐

좀 더 현실의 데이터를 보자. 일단 실리콘밸리의 “후드티 입은 20대 천재” 이미지는 통계적으로 틀렸다.

MIT 연구 (2018): Age and High-Growth Entrepreneurship

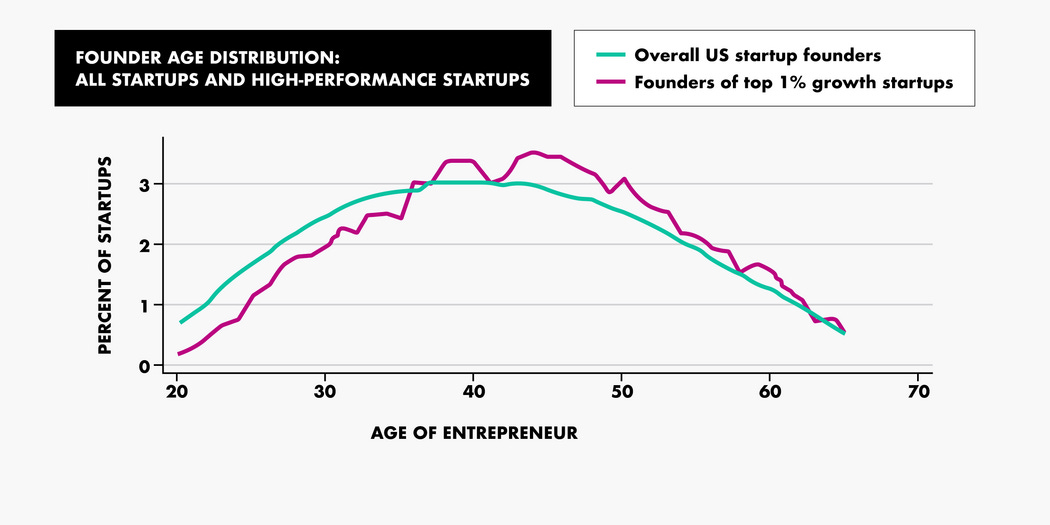

좀 오래된 데이터이긴해도 MIT 슬론 경영대학원의 Pierre Azoulay 교수팀이 발표한 연구 ”Age and High-Growth Entrepreneurship”은 기존의 환상을 정면으로 반박한다.

기존 연구들이 링크드인 같은 편향된 표본에 의존했다면, 이 연구는 다르다. 미국 인구조사국 데이터와 국세청 납세 기록(K-1)을 매칭해서, 단순 자영업자와 ‘성장 의지가 있는 기업가’를 구분하고, 실제 지분을 소유한 창업자를 정확히 추적한 최초의 대규모 연구다. 2007년부터 2014년 사이 창업한 270만 명의 창업자를 분석했다.

가장 성공한 스타트업일수록 창업자 나이가 더 높다. 그리고 가장 젊다는 실리콘밸리 VC 투자 기업조차 평균이 39세다. 20대가 아니다.

연구에 따르면, 동종 업계 경력이 있는 창업자는 그렇지 않은 경우보다 성공 확률이 125%나 더 높았다. 이유는 나이가 들수록 다음 3가지가 축적되기 때문이다:

인적 자본(Human Capital): 경험을 통해 문제를 이해하고 해결하는 능력

사회적 관계(Social Connections): 비즈니스를 도울 네트워크

재정적 자원(Financial Resources): 사업을 지탱할 자금력

20대 초반 창업자는 상위 0.1% 기업을 만들거나 성공적 exit을 할 확률이 가장 낮았다.

Azoulay 교수의 결론은 명확하다 “동일한 아이디어가 있을 때, 아주 젊은 사람과 중년이 각각 제안한다면, 성공을 예측하려면 중년에게 베팅하는 게 낫다.”

Stanford 연구 (2023): 유니콘 창업자 분석

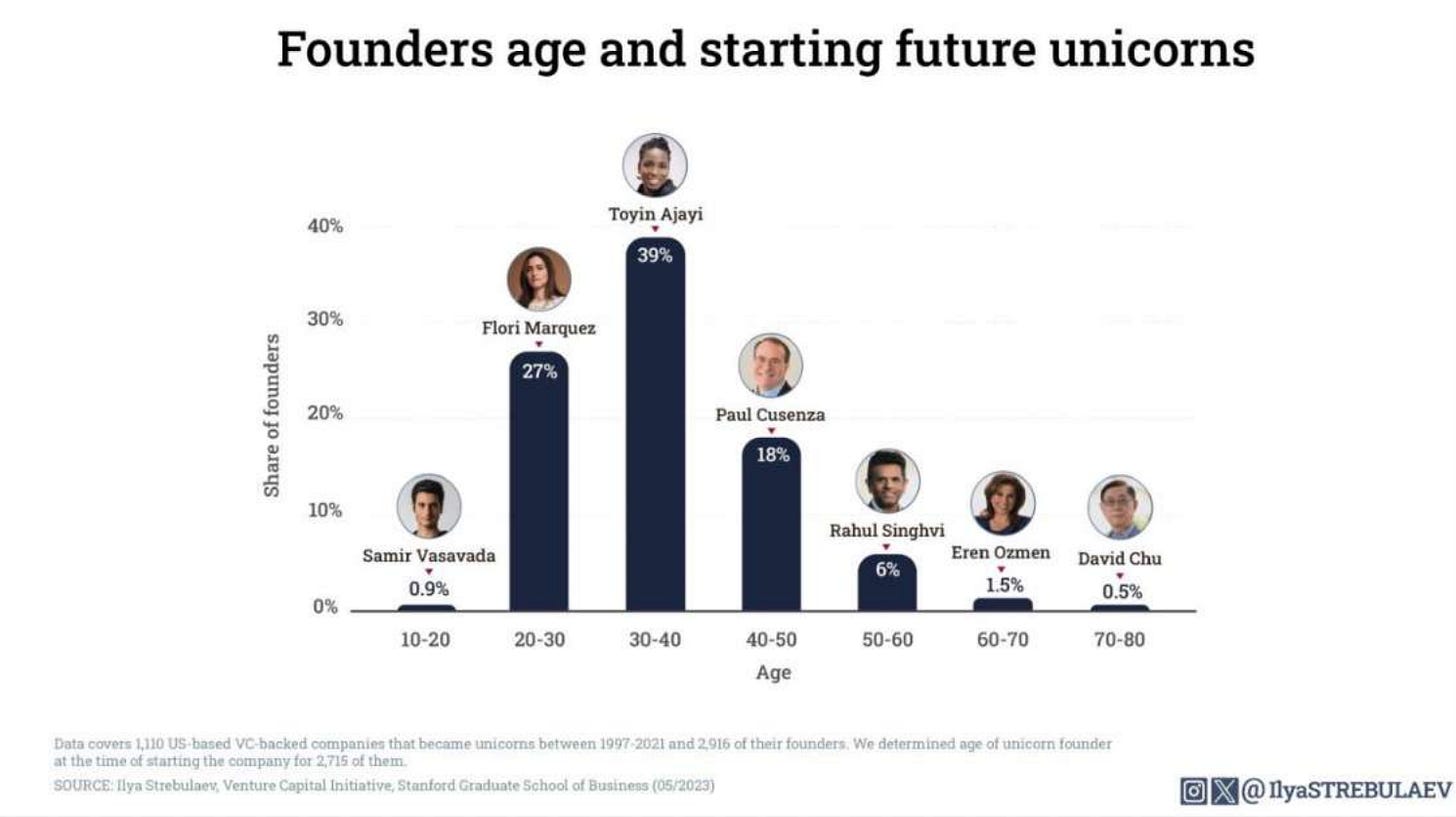

Stanford 경영대학원의 Ilya Strebulaev 교수팀도 2025년 비슷한 결론을 내렸다. 1,110개 미국 VC-backed 유니콘의 2,732명 창업자를 분석한 결과:

유니콘 창업자의 평균 나이: 35세

중앙값: 33세

가장 많은 비중은 30대 (전체의 약 절반)

20대는 전체의 약 25%, 40대는 약 20%

Strebulaev 교수의 결론: “Sweet spot은 20대 후반에서 40대 초반. 네 명 중 세 명의 유니콘 창업자가 이 구간에 속한다.“

더 많은 도전, 더 낮은 확률

스타트업의 낭만적 이미지 때문에 20대에 창업을 시도하는 사람이 30대, 40대보다 더 많다고 가정하면, 20대의 경우 더 많은 도전에도 불구하고 유니콘 배출 확률은 오히려 더 낮다는 추론이 가능해진다.

미디어는 성공한 20대 창업자만 조명한다. 하지만 그 뒤에는 조용히 사라진 수천 개의 ‘최연소’ 스타트업이 있다. 전형적인 Survivorship Bias다.

왜 우리는 이토록 ‘어린 것’에 집착하는가?

그렇다면 왜 한국 사회는 이토록 ‘어린 나이’에 열광할까?

역설적이게도 이는 한국의 뿌리 깊은 ‘연공서열 문화’에 대한 반발 때문이다.

“나이가 벼슬”인 꼰대 문화, 나이가 많아야 대접받는 경직된 위계질서에 지친 대중들에게, 나이 어린 사람이 그 위계를 깨부수고 성공하는 모습은 짜릿한 카타르시스를 준다.

즉, 우리는 그 사람의 ‘실력’이 아니라, ’나이 권위를 무너뜨린 사건’에 환호하고 있는 것이다. 이건 실력에 대한 존경이 아니라 억눌린 분노의 대리만족이다.

동시에 이에 환호하는 우리들 또한 나이와 연공서열의 틀을 깨지 못하고 있다.

다시말해 “저 나이에 저 자리에 가다니, 분명 실력이 더욱 더 뛰어날거야!”라고 오히려 역으로 연공서열과 나이의 후광을 반대로 재생산하고 하고 있는 것이다.

그래서 나는 ‘나이 마케팅’을 하는 개인들을 탓하고 싶지 않다. 오히려 그들도 이 구조의 피해자라고 생각한다.

나이로 사람을 줄 세우는 문화가 먼저 있었기에, 그 반작용으로 ‘어린 성공’에 과도하게 열광하는 환경이 만들어졌고, 똑똑한 젊은이들은 그 환경에 최적화된 전략을 쓰고 있을 뿐이다.

잘못된 건 우리 사회다. 기성세대가 만든 이 구조가 이런 현상을 낳았다.

인과관계의 오류: 어리기 ‘때문에’ 성공한 게 아니다

그들은 성공을 했는데 마침 나이가 어렸던 것이지, 어리기 ‘때문에’ 성공한 것이 아니다. (Correlation is not Causation)

미디어는 이 인과관계를 교묘하게 비틀어 ‘젊음’ 자체가 성공의 요인인 것처럼 포장한다.

하지만 냉정하게 말해, 그들의 성공은 젊음 덕분이 아니라, 젊음의 미숙함을 상쇄할 만큼의 압도적인 경험과 실행력 덕분이었다.

다시 말해, ”뛰어난데 어리면 더 인상적인 것”이지, “어리면 뛰어난 것”이 아니다.

순서가 중요하다. 실력과 경험이 먼저고, 나이는 그냥 부가 정보일 뿐이다.

어쩌면 ‘나이 마케팅’은 창업가병의 변종이다

20대 창업자를 만날 때, 우리는 ‘어린 천재’를 찾는 게 아니다. ‘괜찮은데 우연히 어린’ 케이스를 찾는 것이다. 순서가 중요하다. 먼저 괜찮아야 하고, 거기에 어리면 더 좋은 것이다.

왜 더 좋은가? 같은 실력이라면

지금 당장 가족도, 재산도, 가진게 적기때문에 더 노력할 것이기 때문이다.

앞으로 성장할 시간이 더 많기 때문이다.

실패해도 다시 일어설 체력이 있기 때문이다.

새로운 기술과 트렌드에 더 빨리 적응할 가능성이 있기 때문이다.

하지만 실력이 전제되지 않으면 나이는 의미가 없다. 아니, 오히려 어린 창업자일수록 팀 구성, 시니어 어드바이저, 보완 경험을 더 깐깐하게 본다. 젊음은 리스크 팩터이지, 가산점이 아니다.

MIT 연구가 투자자들에게 주는 메시지도 이것이다: “37세 창업자라고 해서 ‘한물갔다’고 무시하지 마라. 통계적으로 그들이 20대보다 더 나은 베팅일 수 있다.”

그리고 나이를 전면에 내세우는 창업자를 보면, 이전에 다뤘던 대표병이 떠오른다.

제품으로 승부 못 하니까 스토리(나이)로 승부하는 것. 바이럴은 되는데 retention은 없는 전형적 패턴이다.

진짜 무서운 창업자는 나이 얘기를 안 한다. 제품 얘기를 한다.

실리콘밸리는 다를까? — “30 Under 30”의 이면

“실리콘밸리는 실력만 보지 않나요?” 반은 맞고 반은 틀리다.

맞는 부분

한국에서는 “몇 살이에요?”가 인사말이다. 나이를 알아야 말투가 정해지고, 관계의 위계가 설정된다. 반면 실리콘밸리에서는 나이를 묻는 것 자체가 어색하고 무례하기까지하다.

캘리포니아에서는 채용 과정에서 나이, 생년월일, 졸업연도를 묻는 것이 FEHA(공정고용주거법)에 의해 아예 금지되어 있다.

틀린 부분

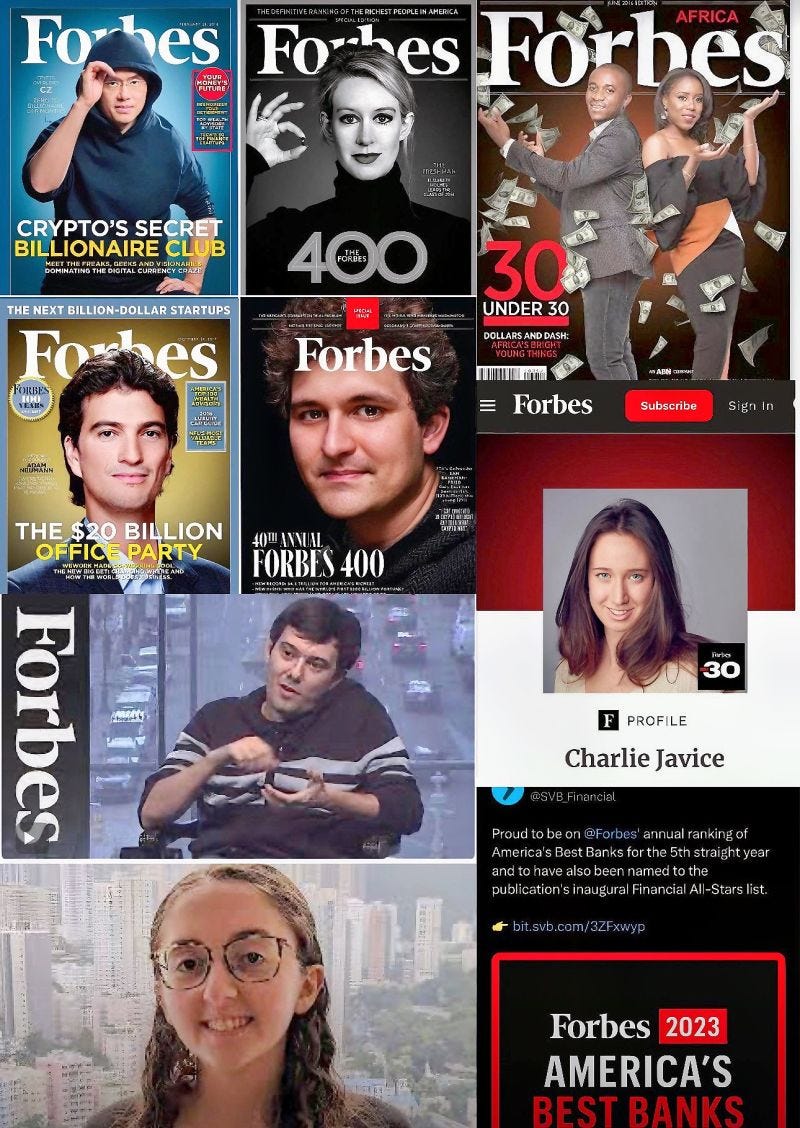

하지만 미국도 젊은 창업자에 대한 과도한 관심은 존재한다. Forbes “30 Under 30”가 대표적이다. 매년 화려하게 발표되는 이 리스트는 “30세 이전에 뭔가를 이뤄야 한다”는 압박을 만들어낸다.

문제는 이 리스트의 track record다. Elizabeth Holmes(Theranos), Sam Bankman-Fried(FTX), Martin Shkreli, Charlie Javice... 30 Under 30 출신 중 사기와 범죄로 기소된 사람들이 적지 않다.

한 투자자는 “30 Under 30 수상자들이 모은 펀딩 총액보다, 그들이 저지른 사기 피해액 총액이 더 크다”고 비꼬기도 했다. 위키피디아에는 아예 ”30 Under 30의 저주(Curse of the Forbes 30 Under 30)”라는 표현이 등장한다.

젊은 사람들이 “어린 게 좋다”고 말할 인센티브는 당연히 있다. 그리고 미디어는 젊은 성공에 과도한 관심을 보이는 경향이 있다. 하지만 데이터는 분명히 다른 이야기를 보여준다.

개인적으로 나도 작년에 미국의 Venture Capital Journal에서 40 Under 40을 받았고, 이걸 링크드인 프로필에도 써놓고 열심히 써먹고 있다. 그래서 이 글을 쓰면서 부끄러운 마음도 있는데, 확실한 건 이런 타이틀은 nice to have일 뿐, 실력의 증거가 아니다.

그렇다면 YC나 폴 그레이엄은?

Y Combinator의 폴 그레이엄은 젊은 창업자를 선호하는 것으로 알려져 있다. 그가 19세의 샘 알트만을 보고 “40세가 들어있는 것 같다(he seemed like he had a 40-year-old inside him)”고 평한 건 유명하다. 하지만 여기서 핵심을 놓치면 안 된다. 그레이엄이 알트만에게서 본 건 ‘젊음’이 아니라 ’40세 수준의 성숙함’이었다.

실제로 폴 그레이엄은 2018년 인터뷰에서 “너무 어린 나이에 창업하는 건 ‘premature optimization’이다”라고 말했고, 2025년에는 “고등학생은 창업보다 호기심을 따라 배우는 데 집중해야 한다”고 조언했다.

결국 밸리에서도 ”실력이 있는데 어리면 더 좋은 것”이지, “어리면 실력이 있는것”이 아니다.

장수 자본주의 시대: 이건 롱게임이다

여기서 더 큰 그림을 보자. 의료 기술의 발전으로 인간의 기대 수명은 계속 늘어나고 있다. 100세 시대는 이미 현실이고, 120세, 150세, 200세 수명을 예측하는 과학자들도 있다.

나는 이것을 ‘장수 자본주의(Longevity Capitalism)’ 시대의 도래라고 부른다.

이 관점에서 보면 우리의 커리어는 롱게임이다.

“저 사람이 40살에 저기까지 이뤘다고? 나는 5년밖에 안 남았네”라는 조급함이 얼마나 말이 안 되는지 명확해진다.

150년의 인생중에 커리어가 100년이라면, 35세는 아직 1/3정도 지난 것이다. 45세에 창업해서 60세에 유니콘을 만들어도, 앞으로 40년의 커리어가 더 남아 있다.

이런 시대에 우리의 인생은 스피드런이 아니다. 누가 먼저 깼느냐가 중요한 게 아니다. 끝까지 가서 누가 무엇을 만들어내느냐. 그게 진짜 게임이다.

정(正), 반(反), 합(合) — 실력주의로 가는 길

비즈니스의 세계는 냉정하다. 나이가 적다고 봐주지 않고, 나이가 많다고 존중해주지 않는다. 철저한 실력주의(Meritocracy)의 세계다.

실리콘밸리 최고의 VC 세쿼이아 캐피탈을 보자. 2025년 11월, 52세의 롤로프 보타(Roelof Botha)가 스튜어드(대표) 자리에서 물러나고, 43세의 팻 그레이디(Pat Grady)와 53세의 알프레드 린(Alfred Lin)이 공동 스튜어드로 올라섰다.

WSJ에 따르면 보타는 “리더십 스타일에 대한 파트너들의 우려” 때문에 자리에서 밀려났다. 보타가 직접 말했다: “We want the triumph of ideas, not the triumph of seniority.” 아이디어의 승리를 원하지, 연공서열의 승리를 원하지 않는다고. 이게 실력주의다. 나이가 많든 적든, 결과로 증명해야 한다.

정(正): 나이 듦이 벼슬이었던 시대

오랫동안 한국 사회는 나이와 연공서열로 사람을 판단했다. 세월만 보낸 것도 ‘경험’으로 포장됐다. 실제로 배우고 성장하거나 성과로 증명하게 아니라, 그저 시간이 지났을 뿐인데, 그것만으로 권위가 부여됐다.

반(反): 젊음이 벼슬인 시대

그 반작용으로 ‘최연소’, ‘XX년생’이 마케팅 포인트가 됐다. 부족한 경험을 젊음과 똑똑함과 새로움으로 포장하는 시대가 왔다. “후드티 입은 20대 천재”의 이미지가 현실인 것처럼 소비됐다.

합(合): 실력만이 벼슬인 시대로

하지만 둘 다 본질이 아니다. 세월만 보낸 나이를 경험으로 포장하지 말자. 부족한 경험을 젊음으로 포장하지도 말자.

결국 중요한 건 이것이다:

의미 있는 경험 — 그냥 시간이 아니라, 실제로 배우고 성장하고 실패하고 다시 일어선 시간. MIT 연구가 말하는 “동종 업계 경력”이 바로 이것이다.

뛰어난 능력 — 시대를 꿰뚫는 통찰과 실행력. 문제를 이해하고 해결하는 인적 자본.

안정적인 멘탈 — 롱게임을 버틸 수 있는 회복탄력성. 실패해도 다시 일어설 수 있는 힘.

이 세 가지를 갖춘 실력. 그게 진짜다. 나머지는 다 nice to have다.

어른들이 만든 사회가 이런 현상을 만들었다. 이제 우리 다 함께 고쳐나가야 한다. 나이나 연공서열보다 실력을 중시하는 사회. 그래야 실리콘밸리처럼 발전한다. 그래야 진짜 혁신이 나온다.

나이 든 게 벼슬이 아니듯, 어린 것도 벼슬이 아니다. 오직 실력만이 벼슬이다.

“그래서 오늘 나는 어떤 실력을 쌓았는가?”

글이 좀 너무 자극적일까 걱정되네요 ㅠㅠ 오픈채팅방이나 이메일로 편하게 피드백 주세요!

오늘도 읽어주셔서 감사합니다.

이안 드림

너무나도 좋은 맛있는 글! 오늘도 냠냠 😋

혹시 연구에 섹터별 디테일같은게 있을까요? 일반적인 창업으로 따지면 미국의 상당수 부자들이 local 기반의 전통산업류에 해당하는 부자들이 많아서, 그런 산업들은 나이가 있을수록 유리하지 않나 싶었습니다. Transdigm, TJX 이런류의 사업들처럼요.

인터넷 / 앱 / 테크 기반의 회사들의 경우에는 상대적으로 젊은 사람들이 훨씬 해당 생태계를 많이 알고 있으니 유리하지 않나 싶고, 해당 섹터에서는 젊은게 정말 기술적인 트렌드를 잘 따라가는 장점이라 선호하는 건 아닌지, 그리고 시대의 발전으로 이런 테크기반 비즈니스들이 winner-takes-all 현상이 있어 유니콘 한두개를 찾아야 하는 VC업계에서 주목하는건 아닌지 하는 생각이 들었습니다